Seit Anfang des Jahres versuche ich, meine hauseigene Bibliothek zu reduzieren. Auf die Regale schauend hatte ich mich selbst beobachtet und bemerkt, dass ich die Vielzahl der Bücher als Last empfinde – in viel zu viele hatte ich seit Jahren nicht hineingeschaut. Es war, als schaute man auf eine Wand mit Fotos aus einem anderen Lebensabschnitt und stellte fest: Das bin nicht mehr Ich, das ist Vergangenheit. Seltsam, wie unbedeutend das Vergangene werden kann. Nun ragte diese Vergangenheit in meine Gegenwart wie ein Ast, über den man ständig stolpert.

Ich begann zu sortieren. Dann ließ ich mich auf momox ein. Die Preise, die mir momox bot, standen im antiproportionalen Verhältnis zum empfunden Gewicht der Bücher. Die von mir als unbedeutend empfundene Vergangenheit spiegelte sich in unbedeutenden Ankaufspreisen wider. Um mich wenigstens eines Teilballasts zu entledigen, schickte ich mehrere Kilo Bücher in den Rachen des Marktführers für gebrauchte Medien im Internet. Nur was sollte mit den Büchern geschehen, die momox gar nicht mehr annimmt, weil es davon zu viele gibt. Und was mit denen, die keine ISBN-Nummer haben, die antiquarischen Bibeln, Werke der Philosophie, der geerbten Romane, die momox nicht verarbeiten kann mit dem Algorithmus aus ISBN-Nummer und Nachfrageklicks? (Mehr über momox auf sueddeutsche.de)

Der Ausweg heißt booklooker. Doch es ist ein beschwerlicher, weil ich nun die Preis selbst recherchieren, die Daten der Bücher selbst eingeben und Fotos machen muss. Mit momox waren die Bücher ratzfatz abgeklickt, eingepackt und weggeschickt, zehn Tage später das Geld auf dem Konto. Nun muss ich meine Vergangenheit in die Hand nehmen, sie drehen und wenden, neu kennenlernen. Inwischen habe ich 20 Bücher verkauft und noch weitere 170 im Angebot. Ich freue mich über jedes Buch, das einen neuen Besitzer findet, dessen Namen ich kenne. Ich fühle mich wie ein antiqarischer Buchhändler.

Aber es ist belastend. Viele meiner Angebote werden über die Monate gar nicht angeklickt. Bei der Recherche finde ich immer wieder Angebote auf booklooker, die dort seit 10 Jahren eingestellt sind und kaum Besucher fanden. Einsame Bücher. Für einige meiner Bücher gibt es lange Listen von Angeboten. Auf booklooker kann man sich alle Taschenbuchangebote für weniger als 1 Euro anschauen. Es sind 100.000. Ich habe mir die ersten Seiten angeschaut und mich erschütterte, dass ich kaum ein Buch davon kannte oder je davon gehört hatte. Ich bekam eine Ahnung davon, wieviele Bücher in der Welt sind, wie viel Text es gibt, der zum größten Teil nur vorübergehend eine Bedeutung hat.

Ich erinnere mich an einen Gedanken von Seneca, den ich hier aus meinem Reclam-Heft abschreibe: „Wozu unzählige Bücher und Büchersammlungen, von denen der Besitzer in seinem ganzen Leben kaum die Titelverzeichnisse liest? Die Masse ist für’s Lernen lästig, nicht fördernd; viel nützlicher ist es, mit wenigen Schriftstellern sich eingängig zu beschäftigen, als viele durchzublättern.“ (Seneca – Über die Gemütsruhe).

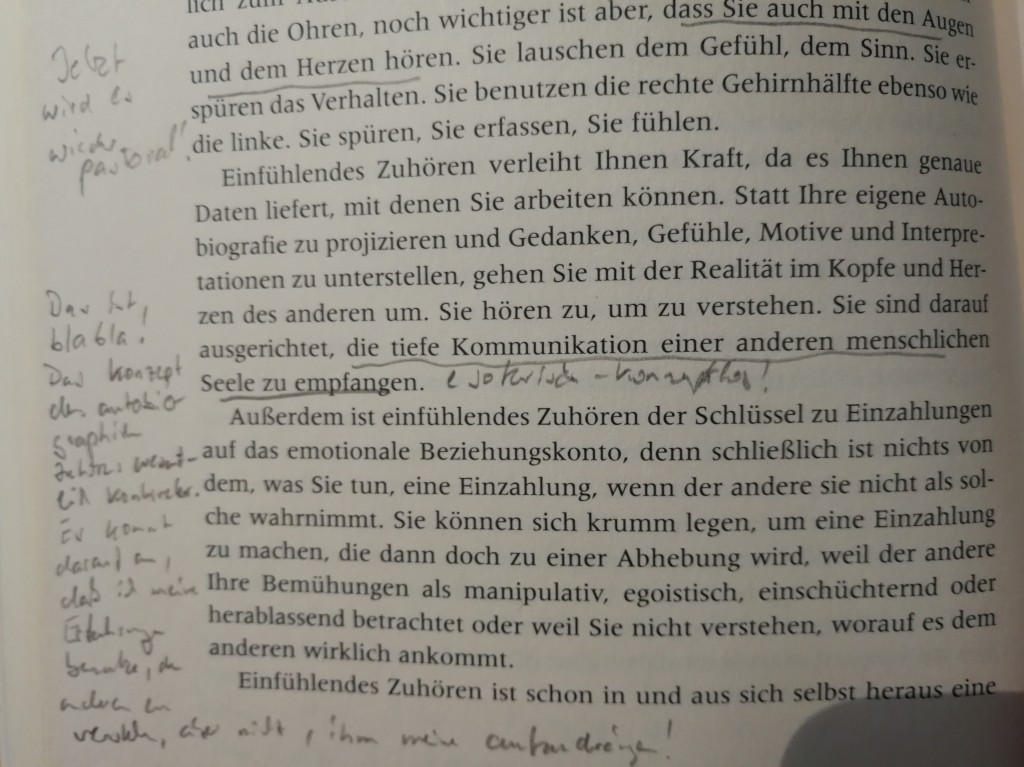

Am besten mir diese Beschäftigung, in dem ich den Text mit einem Stift und eigenen Gedanken bearbeite. So finde ich nach Jahren problemlos den Wiedereinstieg. Verkaufen lässt sich das Buch danach aber schlecht. Aber warum denn? Was unterscheidet den unberührten Text von dem augenscheinlich schon einmal gelesenen? Es ist der Text des Lesers, der zu dem Text des Autors hinzutritt, eine Stimme, die sich in den Dialog zwischen Zweitleser und Text als Hintergrundrauschen drängt. Positiv gewendet entsteht ein Trialog (laut Duden-Internetseite: „Erfahrungsaustausch zwischen Fachleuten, Angehörigen und Personen mit Psychiatrieerfahrung in Diskussionsforen“). Bei einem Auto ist es uns meistens egal, ob wir Erstbesitzer sind. Es ist ja auch eine Frage des Anschaffungspreises. Beim Buch allerdings auch. Warum also nicht das Buch heftig bearbeiten, ihm zu Leibe rücken wie einem Geliebten.

David Foster Wallace zum Beispiel hat so viel an die Ränder und Vorblätter seiner Lektüren geschrieben, dass er die Texte quasi überschrieb. Und keine Angst: auch große Geister haben Eselsohren verwendet (Heinrich Heine) oder ein N.B. an den Rand geschrieben (Sören Kierkegaard).

Auf meinem E-Book fällt mir die Arbeit am Text schwer. Das Kritzeln an den Seitenrand entfällt und bevor ich die Textstelle mit einem Finger markiert habe, verliere ich die Nerven und die Lust, weil die Maschine meine Bewegung nur schwer umzusetzen versteht. Mal ist die Markierung zu lang, mal zu kurz. Der Vorteil ist jedoch ein Verzeichnis meiner Markierungen, die leider chronologisch ist und sich nicht systematisieren lässt.

Unsere Lesekultur verändert sich. Das hat jeder begriffen, der auf dem Rechner oder dem Smartphone Texte liest oder lesen muss. Es gibt eine Sehnsucht nach der völligen Versenkung in einen Text, die sich mit den Augen auf dem Bildschirm nicht einzustellen scheint. Für die Versenkung braucht es Zeit, Abgeschiedenheit, eine passende Sitzgelegenheit, im Winter eine Wolldecke und ein Glas Wein. Das sind zu viele Bedingungen für ein häufiges Gelingen. Letzten Monat las ich einen Artikel in der SZ, übertitelt mit „Schlag mich auf“. Es ist ein Plädoyer dafür, das Buch in die neue Lesekultur mitzunehmen, in dem man Bücher auch mal kursiv liest oder nur Abschnittsweise oder nur Satzweise, nur kurz daran zu nippen, um „den Ton und den Geschmack einer Sprache mitzubekommen“. Zu Ende lesen sei sowieso überbewertet. Aufgreifen werde ich in dem Artikel auch den Vorschlag, einzelne Textteile mit dem Handy zu fotografieren und sich einen digitalen Zettelkasten (Luhmann grüßt) anzulegen, in dem man gelegentlich herumstöbern kann, um wieder neugierig auf den gesamten Text zu werden.

Hinterlasse einen Kommentar